BomBomTown2025★当日レポート

こどものまちBomBomTown2025、無事終了しました!

2025年8月17日・18日の2日間、

「体験型消費者教育 ボンボンタウン2025」を開催し、無事終了いたしました。

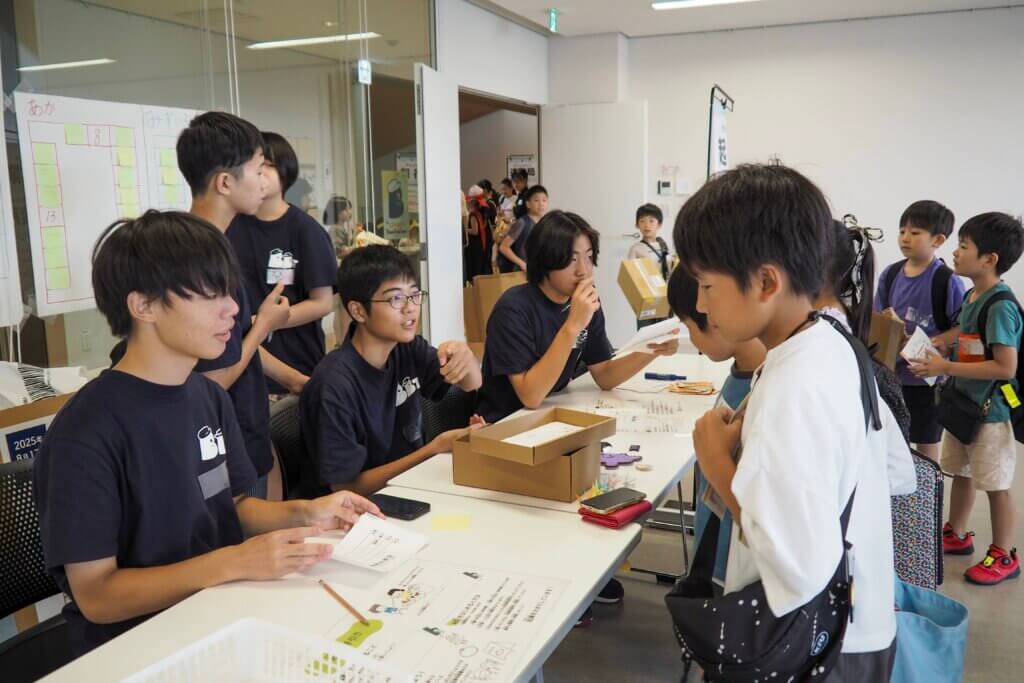

今年は新たに中高生サポーターが5名加わり、計12名が大活躍してくれました!

毎年事業として厚みを増していくのを感じるとともに、

子どもたち一人ひとりの成長にも心から感動しています。

こどもがつくる、こどものまち

「自分たちのまちは、自分たちでつくる。」

「まちをより良くするために、何をする?」

ボンボンタウンの住民たちは、自分の意思でキャプテンを選びます。

今年の5代目キャプテンは、小学4年生の女の子。

昨年も選挙に挑戦しましたが惜しくも落選。

それでも諦めずに立候補し、今年は見事当選しました!

「良いまちにしたい」というその想いが、みんなの心を動かしたのだと思います。

さらに今年は、リアルのまち・野々市市の粟市長にもお越しいただき、

子どもたちへ温かい励ましの言葉をいただきました。

まちをより楽しくするための取り組みとしては、

のっティのゲームを企画して住民のみんなに楽しんでもらったり、

中高大学生スタッフにお小遣いを配布したりと、

子どもたち自身が税金の使い道を考え、実行する姿が見られました。

擬似のまちとはいえ、「自分たちが納めた税金がどう使われるのか」を

体感できる貴重な経験になったのではないかと思います。

まちの お仕事体験

まちには、欠かせない役割があります。

「まちはつながっているんだ」という感覚を、子どもたちは体験を通して学びます。

まちのためにお仕事をして給与をもらい、納税する。

助け合い・支え合いの仕組みを遊びながら実感できるのが、ボンボンタウンの魅力です。

今年は、ご要望の多かった「未就学児親子」を観光客としてご招待しました。

観光客が来ることで経済が回り、まちが賑わい活性化する──

そんな“リアルな経済の循環”を子どもたちは体験しました。

昨年から始まったカフェ店員のお仕事も大人気!

2年目となり、スタッフのサポートやオペレーションもさらにスムーズになりました。

会場では、

「なんで働いたら税金をとられるの?」

「そのお金は何に使われるの?」

そんな素朴な疑問が、子どもたちからたくさん生まれました。

みんなで選んだキャプテンが“よりよいまち”をつくるために

税金の使い道を決める──

市民としての体験を肌で感じる貴重な機会になったのではないでしょうか。

また、お金が足りずに起業できなかった子が

ハローワークに行って働き、資金を貯めて起業する姿も。

「お金は使えば減る」「足りなければ働いて稼ぐ」という

社会の仕組みを、自分の行動で学ぶ子どもたちの姿が印象的でした。

こども起業家・お買い物

今年も約40店舗の“こども起業家”が誕生しました!

共同出店も増え、何年も参加している子たちのスキルアップが目覚ましいです。

中には、初日に売れなかった商品を改善し、2日目には見事完売した子も。

2日間開催するからこそ得られる“挑戦と成長のサイクル”を、改めて感じました。

起業の受付や困りごとの相談は起業相談所へ。

今年もBJS(中高生サポーター)が先輩として大活躍してくれました。

自分たちが経験者だからこそできるアドバイスに、子どもたちも安心して相談できる様子でした。

7年続けてきたからこそ、経験者も増え、

「お金をどう使うのか」をしっかり考えられる子が多くなったように思います。

自分で稼いだお金を、自分で決めて使う。

たとえ失敗しても、それすらも楽しい──

そんな体験が、小学生にとっては大きな学びになっているのだと感じます♪

協賛 はるまき家 ボンボンカフェ

今年もたくさんの春巻きの提供をありがとうございました!

事後イベント 10月5日 親子リユースフリマにて、キッチンカーでまた来ていただきます。

この日は、稼いだ疑似通貨(ボンク)が使えるコーナーがありますよ。

ぜひ遊びに来てくださいね

さいごに

この事業は7年間続いてきましたが、今年度でいったんの区切りを迎えます。

(契約の7年間が終了します。)

しかし、子どもたちや地域にとっての魅力や意義の大きさを改めて実感しており、

2026年度以降も継続開催できるよう、皆さまの声を野々市市へ届けてまいります。

その際には、アンケート等でご協力をお願いすることがあるかと思います。

その折には、ぜひお力添えをいただけたら嬉しいです。

会場には6年間の思い出写真を掲示しましたが、

10月5日にも展示を予定していますので、ぜひご覧ください。

イベント後には、2日間を振り返る時間を持ちました!

今年も多くの学生ボランティアスタッフが活躍してくれました。

若者たちが小学生から学び、気づきを得る場となっていることも

この事業の価値のひとつだと感じています。

これからも、この取り組みを未来につなげられるよう全力を尽くします。

そのためには、皆さまの力が必要です。

どうか引き続きの応援・ご協力をよろしくお願いいたします。

いつも温かくご支援くださっている保護者の皆さま、地域の皆さま、

本当にありがとうございます。

こどもをまんなかに、手をつなごう。

HUG NET